di Irene Tinagli. Articolo pubblicato su La Repubblica del 23 Luglio 2018

Si può criticare il decreto dignità su molti punti, ed è doveroso discuterne l’impatto occupazionale. Ma non si può negare che il provvedimento evoca, almeno nel nome, un tasto dolente in Italia: la sensazione di molte persone, soprattutto dei più giovani, di non essere trattati con rispetto, valorizzati e aiutati a crescere. Non si può ignorare questo dato di fatto. Il punto è capirne l’origine e trovare soluzioni fuori dagli slogan e dalle campagne elettorali.

Il ministro Di Maio, così come i sindacati, pensano che il problema sia l’incertezza del posto di lavoro e la possibilità di perderlo, quindi l’unico modo per “garantire” dignità sia rendere più difficile possibile il licenziamento o l’adozione di contratti brevi. L’opposizione pensa invece che irrigidendo le uscite si creino disincentivi alle assunzioni delle imprese, e che sia meglio rafforzare le tutele per chi perde il lavoro, cosa che è stata fatta negli ultimi anni con l’introduzione di Naspi, Discoll e altri strumenti di protezione sociale.

Pur opposte, entrambe queste prospettive si concentrano sulle “uscite”, ma il dramma per milioni di persone à ingresso nel mercato del lavoro: è trovare un lavoro quando finiscono la scuola o quando lo perdono. Per questo tutti restano aggrappati al posto che hanno: perché se lo perdi è un incubo ritrovarlo.

Ma com’è possibile che sia così difficile se negli ultimi anni sono stati creati centinaia di migliaia di posti di lavoro? Il punto è che non si sa mai dove andare a cercare. I canali formali come i centri per l’impiego non funzionano: non hanno personale qualificato, non hanno strumenti adeguati. E, soprattutto, la maggior parte delle aziende non rende neppure note la loro disponibilità. Si affida al passaparola, agli amici, ai figli degli amici o delle persone che già lavorano con loro. Persone “fidate”, che non creino problemi. Poco importa se il curriculum non è dei migliori, l’importante è evitare le trafile legate alla raccolta dei CV, la valutazione, i colloqui: tutte cose che portano via tempo, quindi denaro. D’altronde affidarsi ad una società specializzata costerebbe ancora di più – col rischio che poi non trovi comunque la persona che ci piace: onesta e fidata. Ed è così che i posti di lavoro, anche quando ci sono, restano nella cerchia degli amici, dei figli o nipoti di chi un lavoro ce l’ha già. E aumenta il senso di impotenza di chi resta fuori: la sensazione che quel che sai fare non conti niente. E’ questo che toglie la dignità.

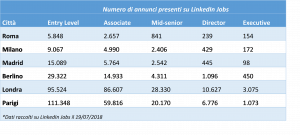

Per mettersi meglio nei panni di questi giovani basta fare un piccolo esperimento con quello che oggi è uno dei principali strumenti di ricerca di lavoro: la piattaforma di LinkedIn Jobs. Se facciamo una semplice ricerca nelle principali capitali europee sulle proposte di lavoro disponibili per il cosiddetto “entry level” ne esce un quadro sconcertante. Se a Roma gli annunci per queste figure sono 5,848, a Madrid sono il triplo: oltre quindicimila, a Berlino quasi trentamila, a Londra novantacinque mila, a Parigi oltre centoundicimila. E anche guardando gli annunci per posizioni di livello più avanzate si nota un forte divario tra Italia e altri paesi, e viene il dubbio che persino per le

assunzioni di dirigenti le procedure veramente aperte e trasparenti siano poche.

Certo, si tratta di città diverse, con tessuti produttivi e livelli di disoccupazione diversi. Ma le possibili differenze nei tassi disoccupazione non paiono giustificare questi divari abissali: a Roma la disoccupazione è all’otto percento in città e poco sotto al dieci se includiamo la provincia: è lo stesso dato di Berlino ed un dato molto migliore di Madrid. Solo leggermente inferiore a Parigi, dove la disoccupazione è attorno al sette percento. E anche se guardiamo a Milano, con maggiore concentrazione di imprese di Roma, notiamo che è comunque a livelli più bassi di tutte le altre grandi città europee.

Spulciando tra gli annunci si nota un altro elemento: in Italia a mettere annunci pubblici sono quasi tutte multinazionali, poche aziende italiane tranne quelle molto grandi (ENEL, ENI..). A Madrid invece (per prendere un esempio più vicino a noi) si trovano molte aziende spagnole, e tra le offerte di lavoro non si trovano solo offerte per consulenti e in

formatici, ma anche, per esempio, tanti annunci per macellai, postati direttamente da macellerie o piccoli supermercati di quartiere, così come segretarie, impiegati. Posti per i quali da noi si cerca col passaparola, spesso senza CV.

Perché altrove le posizioni di lavoro, dalla più bassa alla più alta, seguono processi di selezione aperti e da noi no? Questa è la vera domanda. Che solo in parte è spiegata dalla cavillosità della normativa italiana e l’elevato costo di assunzione, sempre citati nei dibattiti. E’ invece molto legata alla nostra cultura di impresa: la maggior parte delle aziende non è presente sul web, non ha un responsabile risorse umane né procedure strutturate di ricerca e formazione del personale. E naviga a vista.

Allora, cosa fare? La riforma dei centri per l’impiego (non un semplice aumento di fondi per le attuali strutture) è fondamentale. Ma è necessaria anche una crescita culturale delle imprese. Per esempio, così come il governo scorso ha stimolato le aziende ad esportare agevolando l’assunzione di export-manager e progetti di internazionalizzazione, si potrebbe stimolare il ricorso a canali formali di assunzione, aiutandole così a selezionare meglio, con processi strutturati, aperti, a cui tutti possano accedere mettendosi in gioco. Se riuscissimo a far questo non solo daremmo opportunità a molte persone, ma aumenteremmo la produttività delle imprese. Le aziende comincerebbero a selezionare personale sulla base delle competenze e non solo sull’onestà e la lealtà. E imparerebbero che la lealtà non deriva da amicizie o parentele, ma si costruisce con la correttezza, la trasparenza, il merito e la buona gestione.

E se poi questi princìpi cominciassero ad essere applicati anche alla politica e ai partiti, saremmo di fronte ad una rivoluzione nazionale di portata storica.